走进南非

第二部分:大卫·格布赖特(David Goldblatt)

上周,Arthub 发布了一系列居住在南非的艺术家的深度访谈,作为开普敦艺术展之后的深度分析。本次交流活动由 Arthub 创始人及总监乐大豆先生发起,作为他在开普敦艺博会的讲座《跨文化的相遇,艺术机动性时代的后殖民主义与挪用》的后续跟进。

因此,Arthub 的制作经理兼助理策展人安瑞娜对南非摄影师大卫·格布赖特进行了采访,讨论了种族隔离政策如何影响了他的作品。大卫·格布赖特(David Goldblatt)生于1930年,从五十年代开始摄影。彼时的他为议会联盟发起的政治活动拍摄照片,但直到1964年,大卫才开始真正开启自己的艺术事业。当时的先锋艺术杂志 Tatler 的创始人及主编 Sally Angwein 开始邀约大卫拍摄作品。

作为法律与历史的见证者,种族隔离经常是大卫创作的作品主题,但他真正内心喜欢拍摄和探究的是南非所承载的价值和生活在南非的人们。下面将为大家带来摄影师大卫·格布赖特的过往作品(最早至第一部系列)的艺术创作动机和对未来艺术创作的想法与计划。

以下内容是采访的精简版,查看完整版内容请点击这里。

安瑞娜(安):似乎在南非,贴标签这种行为非常严重。比如说,您是说英语的、白人、犹太人,这也是别人定义您的一种方式。但您自己却说,您是一个无人任命的、无执照的、具有批判精神的观察者。我在这里还有一个标签给您,您如何看待艺术家这个标签?

大卫·格布赖特(格):说实话,我觉得艺术家这个标签更傲慢无礼。对我来说,艺术是一个灰色地带。我明白,当我们在理解一样事物的时候,我们都喜欢用简化、速成的办法,所以,很多时候我们用“艺术”和“艺术家”这样的词,也不管别人是否喜欢这样的描述。我还是按照牛津词典的解释来吧,它说艺术是一种手工制品或是对超越性表述的一种尝试,我不会说我在做这种超越性表述,但我可以说,我是一个很好的手艺人,或者说我希望我是一个很好的手艺人。

我的作品是不是被视做艺术,对我来说并不太重要。如果人们觉得我是艺术家,那也随便他们。而且我承认,目前我谋生的主要来源就是卖我的摄影作品。这对我来说既有趣又奇怪,因为我知道国际艺术品交易有一点泡沫的感觉。全世界的人都在很大程度上认为摄影是一门艺术(先不管艺术是什么),而我是其中之一,我觉得一点都不自在,但当我的作品卖出超高的价格时,我还是很高兴的,但我自己绝对不会花那个价钱买自己的作品。

现在,在南非正在经历一次很混乱的状态,学生们开始丢弃艺术品,烧毁画作和摄影作品。这种混乱的状况让我觉得这些学生在玩儿火自焚。他们先烧艺术品,之后也许会烧人。1986年,在索韦托市的一次大型户外机会上,维尼·曼德拉说:“我们有火柴。我们有瓶子….我们有项圈,我们要解放这个国家!”,维尼·曼德拉这里指的是国家用暴力镇压抗议者的行为。(“项圈”是一种惩罚方式,将机动车轮胎注满汽油套在人的脖子上点燃。)

这些艺术家—如果非要用这个词的话—的行为是非常严肃的事件(不只是在空谈)。我觉得这个国家的艺术家们并没有尽责,也没有站起来发声或者作出行动,甚至也没有为发生在自己身上和同胞身上的事情而呐喊。我理解那些为了做出改变而采取直接行动的需求,但南非有民主—昨天宪法法院的重要判决已经证明了这一点。

我相信,民主的本质在于讨论。在民主社会中遇到差异时应该坐下来讨论。国会、媒体、言论自由,这些都是民主国家应该拥有的重要方面。当我受到威胁时,就是在我看到人们烧毁艺术作品时,我感到我自由表达的权益受到了侵犯。而为了达到目的去损毁、焚烧作品,必然会导致武力冲突,所以这些都是直接行动的方式方法却可以很严重地侵犯民主。

安:1948年南非国民党选举之后您决定离开南非,担心孩子会在种族主义泛滥的环境下成长。我也明白在之后的几年中,您意识到了离开意味着永远地失去了南非的根,无论是您准备移民到以色列还是欧洲,您都不能像之前那样熟悉南非这片土地与人民了。在经历了自我审查与恐惧之后,您对于没有离开南非这件事有没有过后悔?

格:我很庆幸我当时留在了南非,并且现在如果强迫我离开南非的话我会非常地失望。我觉得以我现在的年龄来说,目前唯一能够让我离开南非的情况是被无法容忍的暴力所打倒。但现在还没有达到那个程度。

目前发生的暴力行为对于自由表达是一种严重的威胁,但还没有威胁到我们的生存。然而,我还要强调的是,我们生活在一个仍然把我们看做是外国人的社会之中,尤其在城镇里,这种针对性非常明显,店面会遇到打砸抢这样的恶性事件。这与自由、市场经济和民主的价值都背道而驰。南非是一个法治社会,法治社会的意思是社会共同按照规则与制度来治理,但当法律受到严重阻碍、国家的基础设施受到威胁时,你就会处在一个非常脆弱的境地。

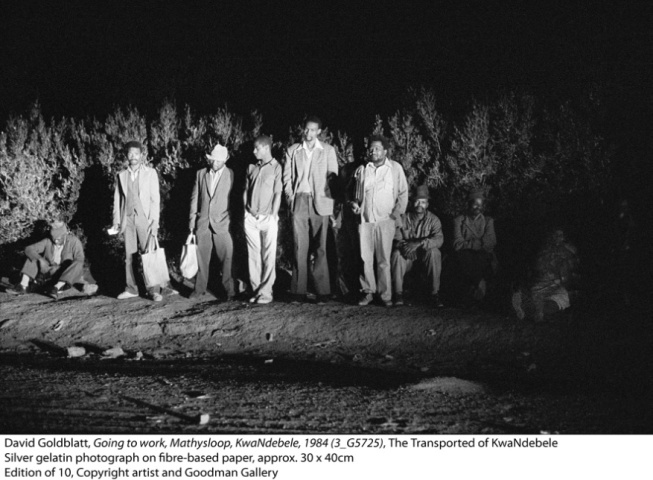

安:您并不把自己看做是政治活动家,但您的事业和作品却涉及过政治,比如批判劳动力剥削的题材、直接或隐喻手法捕捉结构性不平等的题材。

格:评估我的作品对世界的影响我觉得非常难。谁能知道它对于别人的行为—可能会发生的行为或者没发生的行为—产没产生影响呢?这是一个我从来没探究过的话题。人们经常告诉我他们有多么喜欢且敬重我的作品,这让我觉得非常温暖。我对这种情愫感到非常开心和荣幸,但是说实话,我真不觉得我的作品会给别人产生那样的影响。

但这并不是说我不追求这样高尚的结果或者说我五十年前就开始的摄影事业根本没必要,而是说我要坚持我做的事情。这是我站起来表达自己的方式,我也希望我能一直这样保持下去直到我死亡的那一天。

安:在您事业的初期曾说过成为杂志摄影师的动力之一是想要告诉世界南非在发生什么,通过使用相机来接触真实的世界并同时将世界提炼成自己的作品。您出版的作品 Life 和 Picture Post 为您步入一个不同的世界打开了一扇窗,并且您也期待能够帮助别人打开一扇窗。所以最后您发现,世界其他地区的人们并没有对南非正在发生的事情感兴趣,您现在是否还这样认为呢?您是否依然希望与世界上其他地区的人们分享您所了解的南非?或者说您认为与其他地区的人探讨关于南非的文化基本上是不太可能的?

格:可能听起来有点自私,或者真的很自私,但实际上我是在和我自己对话,不会有其他额外的东西。我所说的自己,指的是包括我的南非同胞在内的人群。多年以前,在1968年,我不再和南非以外的人讨论我的作品,因为我发现跟他们讨论我所感兴趣的摄影的本质是非常困难的。我得解释作品是关于什么的,就好像跟别人解释一个笑话一样,因为一旦你解释一个笑话,它就不好玩了。然而,当我和南非人讨论的时候,我经常会感受到即使是我素未谋面的人,或者在这个国家某个角落的某个人会说,“这些作品真的是在和我说话,我喜欢他表达的内容。”,或者哪怕他们的回应是,“我不喜欢他表现的东西。”,这起码也让我知道我的作品在文化层面和人们产生了共鸣。

归根到底,我之所以参与国际性展览并一直出版书籍,是因为我希望我自己的作品能够被人看到。我希望它们能够让更多的人看见,但是我不奢望。我也不奢望它会对人们有什么更重要的影响,不会比已存在的人类周遭的事物有更大的影响。

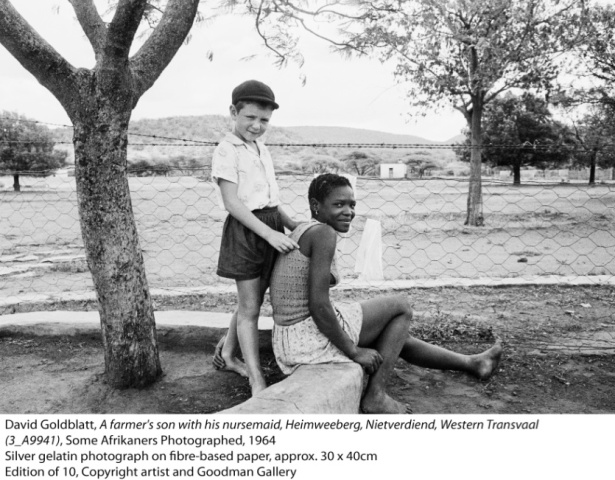

安:您曾经说非洲人是非常矛盾的。比如您的作品 Some Africaners Photographed (拍摄于六十年代),您是否觉得您在逐渐强化这一点?

格:这个问题很复杂。的确,我在很多场合强化了这一点,但我得说,与其说是强调,不如说是我在之前没有充分了解到复杂性和细微差距。但我希望我的作品 Some Afrikaners Photographed 表现的是我当时没有察觉的文化差异。

在我拍摄的所有的作品之中,我几乎不拍摄单一维度的作品。对我来说,这有些过于简单了,也没有考虑到真实世界的复杂性。比如你提到的那部作品,其中有一幅就是纯单一维度的作品,但是理解图像的层次时,你的观点就会改变,比如你在看那副 Policeman in a squad car on Church Street, 比勒陀利亚 (茨瓦内), Transvaal (豪登) (1967), 就会感觉它复杂多了。我拍摄的时候坐在比勒陀利亚的交通转盘上,透过我的徕卡相机的伸缩镜头,一辆警车突然出现在我的焦点中,车里有一名警察,直直地看着我,面无表情。他的脸让我想起了盖世太保的脸,并且他身上散发着一种我不敢面对的蛮横与残酷,坦白地说,他让我感到十分恐惧。

在画面的背景中,警察的身后是人行道,充满了白人,可能是在等公共汽车,他们的样子看起只不过是一堆灰色的图形。事后我意识到了,当时拍摄的时候并没有意识到的一点,就是这些灰色的图形其实就是我们,这些模糊的图形就是非洲的白人,被警察的武器保护起来的人。这也是目前很多方面都体现出的一个现实:我们是特权的族群,被统治阶级的武器保护着,当然,也就是南非国民党政府在保护我们。

这张照片有其自己的复杂性,但拍摄的初衷却是我当时对警车里那张脸的快速反应。别人可能对这张照片有不同的解读,我很欣慰,因为对我来说,摄影作品应该像剥洋葱一样被人解读,这样就有了各种程度和可能性的理解。

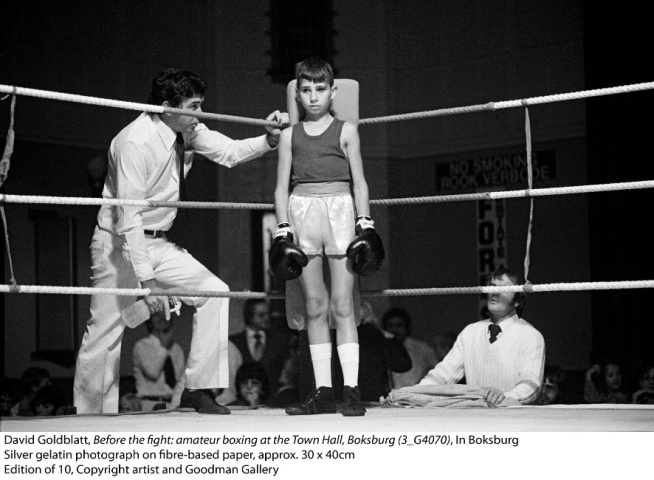

安:除了 Some Africaners Photographed, 在您的作品 Boksburg (博克斯堡,在前者完成之后的20年拍摄的作品系列)中,你拍摄了一些城镇人们的日常社会生活,既有家庭的也有社会的。这个城镇和您成长的兰德方丹特别像,但是,与以往的您作品中所表现的不寻常的事件不同,这部作品有一种刻意的感觉,您是有意营造这种刻意的戏剧感的吗?

格:你的说法很有意义,因为所有的那些照片都不是摆拍的,一张都没有。我来解释一下拍摄的背景吧。在采访开始时,你说我是说英语的中产阶级白种犹太人,我承认这一点,并且我发现给我自己的家人拍照非常难,虽然我也偶尔拍过我的孩子和孙子,但我却从来没有对这样的事情有什么主动的追求。并且,相当长的一段时间里,我不去拍摄和我背景相似的作品,也就是中产阶级南非白人的背景。

我曾偶然得到一个机会在博克斯堡附近的一个城镇拍摄广告,给一家金融公司,那时候意识到这个城镇和我从小长大的城镇非常相似,但又不完全一样,有一种更加野生的感觉。我不会把我选择博克斯堡说得有多么复杂,但是我要说,在那片区域里,我当时考虑的有三个地方:博克斯堡、伯诺尼、和布拉克潘。 我对这三个地方都感兴趣,并且也相似,但我最终选择了 博克斯堡,因为它有一种赤裸裸的感觉,这也是我认为的中产阶级南非白人的一种本质,或者说是我那个时候认为的中产阶级南非白人的本质。

我开始沉浸在博克斯堡之中并拍照,我当时正在拍摄其他的作品过程当中,特别是约翰内斯堡的黑人城(比如索韦托)以及白人居住的郊区地带,拍了好多人们居家的照片。所以在这个项目中,我在寻找私人空间中人们的亲密瞬间。渐渐地,随着拍摄的进行,我开始意识到,我对居住在小镇的人们的日常生活越来越感兴趣,我想探索一下他们是如何在公共场合展示他们的日常的,而公共场合有游客、或者你我这样的人,能够在那里看到街道、超市、舞蹈课、人们在踢足球、打橄榄球。

从技术上说,几乎每张照片都是用80毫米镜头和6 x 6 厘米制式的相机拍的,比如禄来或哈苏,偶尔有几张是用35毫米镜头拍的。所以照片的色调差异比较小。我还要强调,我没有想要戏剧化任何事情,我不想让别人说我是一个“聪明的摄影师”,我不想让人觉得我的作品有一种“摄影感”。我想让人们感到一切都自然而然地发生并在某个瞬间被捕捉到。所以,很感谢你给了我一个完全不同的解读。

安:您曾经用“赤裸”这个词来描述南非人,特别是提到种族隔离制度时。在您的系列作品 Structure 中,政府大楼和宗教场所可以被看做是这个国家的价值所在,或者说,起码是建造那些建筑物的人们的价值所在。这种精神和风气是不是大部分都存在于结构性元素之中?您在南非其他文化中是否观察到这种精神呢?

格:拍摄 Structures 差不多用了我四十年时间。我先回答你问题的最后的部分吧,我觉得如果你层层剥开去看本质的话,你会用许多种方法找到它。我的工作一直都是关于价值的,或者说是我希望人们能够找到其中的价值。我一直做到现在的作品 Structure 是在试图分析我们所建造的一切事物。我所指的结构是说人类建造的结构,虽然结构不光是人建造的,也有动物和鸟建造的,分析他们的结构也并非不可能,但是当谈到人类建造的结构时,你要面对的是表现不同价值的各种情况。

我来解释一下,比如你和一个男人结婚了,在这之前你们都和父母住,但是现在组成了一个新的家庭。接下来怎么处理呢?该做什么呢?对于未来的家,你们两个人如何开始并展开之后的打算呢?假如说,你的丈夫开始的时候说想要一个二层楼的房子,带一个大花园和游泳池。但你对房子的打算却更低调一些,你觉得如果你作为家庭主妇的话,如果房子那么大,你需要负责和管理的空间和结构也会特别大,所以你倾向于一个小一些的、紧凑一些的房子,这样可以节省很多劳动。并且,你对游泳池也没什么兴趣,你觉得那代表着消费,你只想要一个低调的花园,可以种一些玫瑰和大丽花,所以从你的需求来看,你只想要一个小空间和肥沃的土壤。

所以,在打算离婚之前,所有的这些事情都需要解决。这就是现实生活中发生的事情,人们得自己寻找结构与空间。经常是这些不同的偏好造成了差异,除非你能够想清楚对他来说什么价值更重要,对你来说什么价值更重要。你们的房子是一本厚厚的书,结构就是你与丈夫的价值的外在体现。这个原则可以应用到我们所建造的所有结构之中,其中还包含非实体的社会意识形态和政治的结构。但因为我是摄影师,而相机不能拍摄非实体的内容,所以我只拍摄我看到的结构。从纳塔尔省的祖鲁兰的蜜蜂巢穴,到代表权利与统治的政府和宗教场所,结构的范围非常宽广。

我发现南非拥有着非常丰富的结构。它们赤裸着宣示自己的价值。或许是因为我们还是一个年轻的社会,我们还没有古老的结构,所以不太清楚是什么样的价值取向引发了什么样的结构。并且由于我们还某种程度上属于不完善的社会,社会契约精神还没有完全被发掘和发展出来,还没有达到一个很完善的程度,社会中还有很多可怕的致命的差异。这种差异意味着我们的结构不可避免地成为了价值的主要声明。所以,我看待结构时,不是把它看做我所感兴趣的建筑,在这种情况下,我把结构看做摄影师。我想把结构看做是价值的声明,因此,结构就成为了、并仍将成为一个非常有趣的追求。

我拍摄 Structures 用了十五年的时间,然后突然之间,社会翻天覆地了,那时候德克勒克总统上台做了著名的演讲,从本质上终止了种族隔离政策。然后我就想,我该怎么办?种族隔离已经结束了,那我还拍这个系列做什么呢?我当时想给书命名为 The structure of Things Now (《今天的结构》),因为“今天”我指的就是种族隔离政策。后来,幸亏我的美国建筑摄影师朋友 Erza Stoller 告诉我,可以把名字改为 The Structure of Things Then (《那时的结构》),这才解决了问题。

然后我发现,几年以后这个项目又继续了。南非进入了新时代,新的结构产生了。所以现在,我要把书命名为 The Structures of Domination (《统治的结构》) 或者 The Structures of Dominance and Democracy (《统治与民主的结构》)。内容并不是完全按时间顺序的,因为我发掘,在民主中也有统治的结构。但无论如何,这是一个非常有意思的领域,里面选取了大量的照片,针对的是像我这样的摄影师。

在 Arthub 采访大卫·格布赖特之后,他给我们写信解释了一下他一直提到的“价值”是什么,以及价值和他的作品的关系。点击这里查看采访完整版

安:您的作品 Particulars, 大部分拍摄于1975年(历时6个月),我觉得尤其的有意思。它和您其他的作品有着非常不一样的美学。您说过您是想让这部系列作品更抒情。我想知道的是,当时您是不是想要脱离“拍摄应该拍摄的东西”的这种限制,转而拍摄您觉得美好的东西?

格:你说的很对。当时这件事让我很兴奋并痴迷了6个月的时间。对我来说,那是我想要探索抒情性的时期。我一直到现在都十分羡慕 Edward Weston 那样的人,他们从来不去考虑拍摄的地方是谁的、怎么得到的诸如此类的问题。

这一系列来自于我在那一时期拍摄的肖像系列。我在 Soweto 以及约翰内斯堡白人聚居的郊区拍摄时,我非常清楚如果一个人在拍照时动了一下腿或者手,或者换了一个姿势,会非常影响我拍摄的照片。所以,我对于人的肢体、胸部、臀部、脸庞都十分警觉,不是作为肖像的脸,而是作为身体一部分的脸。

自由探索有很大的乐趣。开始的时候,我以为会变成一个纯粹的和性与抒情有关的探索,但后来我发现,政治性依然出现在这个系列之中。

安:我最后的问题是关于您的创作美学的。我了解到最近,我说的最近指的是十年或者更久一点的时间,您首次使用了彩色摄影,比如作品 Joburg (六十年代中期-2006) 和 Intersections (1999-2009)。您也说过,观者在欣赏黑白摄影师需要做一些功课,因为黑白影响不会那么直接地作用于你,而彩色摄影则更加感官、甜蜜、友好。您现在仍这样认为吗?或者您对于彩色摄影的看法已经改变了?

格:我不太确定,不能太武断。但对我来说,颜色确实是一个更加温和的媒介,但在种族隔离时期,彩色就显得过于温和了。种族隔离结束后,我花了差不多十年时间用彩色去拍摄,也支持这些作品。我觉得那更像是一种私人的探索,像我所做过的一切事情一样,并且我喜欢,现在也喜欢看一些彩色作品。

但对我来说,黑白摄影毫无疑问更复杂一些。不光是因为观者需要做一些功课,我可能以后也不会这样说了,但是现在我要说的是,黑白摄影更有张力。彩色摄影几乎没有张力,因为他复制了你所知道的已知世界,除非作品中有一种故意的、人为的扭曲色彩,但那样的话又是完全不同的东西了,那是一种更具观念性的尝试。但总的来说,你在欣赏彩色摄影作品是,你会马上知道作品关于什么,颜色会直接和你对话。但黑白摄影就不一样了,你知道了内容,但同时你又不知道,因为他和现实不完全一样,所以你就有了张力,客体、观者对我来说就成了黑白摄影媒介的专属特性,这在彩色摄影中是不存在的。

我要澄清的是,我相信黑白摄影又一种潜在的张力,但不是一直都有,但和彩色摄影存在张力的可能性是不同的。

Arthub 十分感谢大卫·格布赖特接受我们的采访,也感谢他在过去五十年中对摄影界做出的贡献。无论他是否认为自己的作品对南非有什么影响,他的对于表现南非这个复杂国家的价值所做出的努力是值得钦佩的。我们—南非以外的人—可能不会完全理解,但我们十分感激他能够真诚地与我们分享他的作品、关于南非的一切。

关于大卫·格布赖特的更多内容和作品,你可以访问 Goodman Gallery 网站或直接致函至:David Goldblatt, Box 46086, Orange Grove, Johannesburg 2119, South Africa.

Arthub 于2016年4月1日通过 Skype 采访大卫·格布赖特.

别忘了同时在这里查看 Arthub 采访罗杰·巴伦。