走进南非

第一部分:罗杰·巴伦(Roger Ballen)

今年2月,Arthub 创始人与总监乐大豆参加了第四届开普敦艺博会并主持了一次讲座,《跨文化的相遇,艺术机动性时代的后殖民主义与挪用》讨论了中国在非洲的地缘政治,继承具有历史意义的1955年亚非万隆会议精神。

乐大豆的首次南非之行可以说在视觉上、精神上、情绪上都感受到了那股强大的力量,同时感受到困惑和陶醉。南非的复杂历史毫无疑问地呈现出了当今社会结构,并将持续影响开普敦的文化景观。理解开普敦城市居民的历史及社会观点对于外来者来说是相当困难的。

为了更好地了解,好奇心自然就成为了所有艺术创作的源泉。乐大豆因此精选了几位在开普敦约见或偶遇的艺术家。作为艺博会结束后的分析,Arthub 深度采访了艺术家罗杰·巴伦(Roger Ballen)和大卫·格布赖特(David Goldblatt),随后将一次为大家呈现。虽然此次乐大豆的南非之行非常短暂,但是这次接受采访的两位摄影师的作品却让人印象十分深刻。

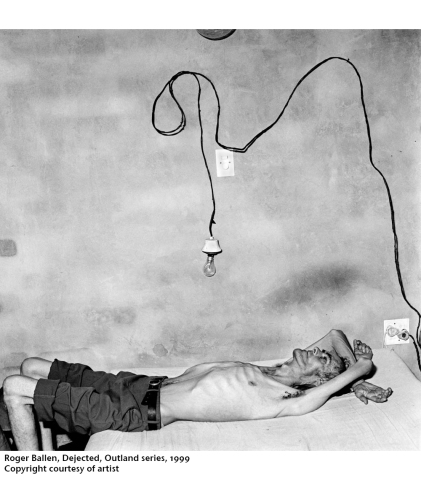

罗杰·巴伦(Roger Ballen, 1950 -)是21世纪最有影响力的摄影师之一,在南非工作并生活超过30年。自从13岁第一次使用相继开始就再也没停下来过,他的作品对于自我精神的分析和他对于周遭世界的分析一样充分。他同时也是一位地质学家,会深入到南非的乡村去观察,但1994年以后,罗杰·巴伦由于客观的原因不得不选择离家(约翰内斯堡)较近的地方进行创作。他离开乡村,来到别人家的门口,用近距离的拍摄更亲密的人物肖像。

罗杰·巴伦作品简洁的矩形框、不经修饰的黑白色调是他标志性的特点。从九十年代开始,从纪实摄影向纪实性虚构的风格逐渐显露出来,他开始和生活在非洲社会边缘的人们建立了越来越深厚的关系,这些人也在近几年作品中扮演一定的人物。作为加州大学伯克利校区的心理学专业学生,你能够感受到他作品中传达出的凌驾于美学之上的意义,试图挑战人们对于摄影、现实本身的认知。最近的两部作品 Asylum of Birds (2014) 和 Theatre of the Mind (2016) 更是创造出了一种张力十足的心理戏剧。

Arthub 的助理策展人与执行经理安瑞娜采访了罗杰·巴伦,我们一起来看看他是如何持续地模糊真实世界与罗杰·巴伦式的世界的。由于他作品中的人物比较罕见,观者因此可能会思考这种混合了摄影、绘画、视频艺术的作品是否以一种极简的方式反映出了自己的潜意识。

安瑞娜(安):您曾经说过给您最大灵感的是自然本身,我们是否可以这样说,在您早期的社会纪实式虚构作品,比如 Boyhood (1979) 和 Dorps (1986)中, 自然本身给您灵感,所以您经常拍摄室外的内容?

罗杰·巴伦(罗):我所说的最大的灵感是自然本身的意思是自然远远地超越了我的摄影。比如现在我在看一棵树、看天空、看我的双手,不想被自然包围或者从自然中获取灵感的话几乎是不可能的,除非你能够完全抽离这个世界。但是当我说到灵感的时候,我的意思是我在质疑自然现实本身。我是谁?我想知道事物是如何开始的。

为了更具体地解答你的问题,我所创作的作品的真正灵感其实来自于我自己拍摄好作品的能力。我从我自己的作品中学习,我从来都是遵循我自己的想法和影子来进行下一步的工作。很多人跳出自己来观测外部的环境来寻找动力,但我一直认为,我们自己的内部就有很多动力。外部只是内部的一个功用,比如说,我刚刚在澳大利亚结束了一个视频的拍摄,在这个过程中我说的最后一句话就是,如果思维没有出口,那么就什么都没有。如果你的思维不存在,那么一切都不存在。

在他的回答中,罗杰·巴伦提到了“影子”这个概念,这一概念也普遍存在于他的作品之中。大约在50年前,艺术家第一次接触到瑞士心理学家、精神分析学家荣格的理论。荣格心理学认为,“影子”是人格中的无意识部分,并且是意识的部分想要否定和拒绝的,因为人有一种天然的本能想要否定自己不想要的人格。罗杰的作品体现了这种人们想要压制下去的黑暗面。伪善被社会定义为一种常态,而这种虚伪被罗杰的摄影作品体现了出来。我们所看到的黑暗面其实是我们自己压抑下去的情绪。

安:您经常和边缘化的人物合作拍摄,包括穷人、精神障碍者、以及南非社会中的局外人,但您也多次表说过您的作品一直是关于您自己。您的作品是一种心理上的陈述,帮助您找到自己“影子”的部分。所以,如果您要表达的是一种自画像式的内容,那么观者该如何通过欣赏您的作品来了解您?以及,这些作品是如何影响您的,您认为罗杰·巴伦也是某种意义上的社会局外人吗?

罗:作品应该是一种私人旅程。根据我的经验,好的艺术应该永远是一种对人类现状的隐喻。单纯地表达我自己的想法和感觉没问题,但是更重要的是,在作品中用我的能力来描述别的经历与感觉。

我一直说,我在八九十年代拍摄边缘化群体的时候,最大的灵感是来自于贝克特。当然,从专业的角度来说,他戏剧作品中的极简和黑白摄影是有一些可比性的。但此外,是贝克特戏剧中的人物—那些生活在边缘的人物—让我产生了兴趣。他们甚至不去争取,因为他们已经接受了任凭现实摆布的现实,他们控制不了这种现实。所以从某种方面来说,他们的存在就是一种真理,而不像大部分人那样生活在一个“理性的”社会。大部分都盲目地相信自己具有控制这种混乱和嘈杂的能力。最终他们会在这场对抗控制的战役中失败。

安:在您之前的采访中,您提到曾受到 Paul Strand 和 Walker Evans 八十年代作品的影响。您也说过匈牙利裔摄影师 André Kertész 让您看到了摄影也能成为艺术。您能否谈谈当代的摄影师当中对您近期作品有影响的都有哪些吗?

罗:你所提到的那些艺术家在我年轻的时候影响了我,但对我现在的作品则没有影响。如果一定要我找到一种影响我的艺术形式的话,我觉得是原生艺术 (Art Brut, 由法国艺术家 Jean Dubuffet 创造的词汇,意指原生态的艺术,不经学术训练和艺术传统的艺术形式),包括非洲和巴布亚新几内亚的艺术。癫狂的艺术、某种程度上的儿童艺术等等,都会影响我,我并不会主动去区分当代艺术、原生艺术以及艺术流派。

如果我喜欢的话,我就回应它。尽管我明白为什么这么做,比如出于财务的原因。我觉得现在艺术界和现代社会的问题是人们过于关注现在,一切都是现在、现在、现在。而好的艺术是永恒的。如果是纯的当代艺术作品,那它就有它的时日和消失的时候。说实话,我非常不喜欢“当代”这个词。我喜欢洞穴艺术,它比你如今能看到的大部分当代艺术要好太多。

安:那么关于年轻的艺术家,有哪些摄影师你觉得颠覆了摄影的视觉语言?

罗:我看到很多人出现了又消失,我有一个基金会(罗杰·巴伦基金会)专门资助年轻摄影师。人们在这里聚集在一起,一起拓宽公众对于图象美学的理解。

世界上到处都有不错的摄影师拍摄很棒的作品,但你很难预测一个二十多岁的人的视野和未来能发展到什么程度,毕竟他们的阅历不足以提升他们的作品。所以我也不想在他们事业开始时或者事业中期的时候打击他们。说到最后,除非你是天才,否则最重要的事情是用时间积累来完善你的艺术事业。而且我可以告诉你,天才并不多。

安:您的创作有一个三角,由相机、想象力和真实世界所构成,您的作品持续模糊现实与虚构之间的边界,甚至将现实推到了更远的想象舞台,您是否觉得镜头依然是创作的主角?

罗:由于历史的原因,人们把摄影和相机前面的东西联系在一起,称之为真实世界。我不明白真实的世界是什么,但无论如何,真实世界一直是摄影师所要负担的。

说到绘画,当人们看到画布的时候会主观地认为画的是想象中的世界。我承认,在某种程度上,摄影描述的是真实的世界,光从物体的表面反射到了相机的底片上,转化成数字或者胶片的形式。这些图像就有了一些物质世界的因素,但最终它所关注的还是对现实世界的转换,不光通过镜头,也通过思想。我的作品游离在真实与想象、纪实与超现实之间的迷离地带,它客观地存在于这些事物之间。

找到这种恰到好处的边界非常重要,如果你往超现实的方向走得太远,就进入到了绘画领域,人们就不认可你的作品。但如果太纪实,它又失去了标志性。我没有主动地想要停留在这个边界上,但这很重要,我也明白这两种形式之间的边界。在这样的影子之中对我和我的作品来说都是非常重要的。

安:从2003年开始,作品比如 Outland (2001) 和 Shadow Chamber (2005), 您作品中的脸就消失了,取而代之的是戏剧化的装饰、绘画、符号和标志,作品中的人物也更像演员来帮助您完成一出精神戏剧。这种混合美学非常吸引人,您之前作品中的哪些元素在新作品中依然存在?您又剔除了哪些元素?

罗:肖像彻底消失了,以及所有和社会经济与文化问题的因素都消失了。取而代之的是,可能听起来有点自负,是我称之为“巴伦式”的因素。为了让人们能够识别我的摄影作品,我发展了一套我自己独特的方法来转变现实世界。我把绘画、装置都统一到框中,依然采用我一直使用的黑白摄影。

从00年代早期,很多艺术家转行做了摄影,他们拍摄搭建好的、制作好的场景,但这些照片对观者没有一个内在的影响,因为他们并不了解什么是摄影。在我的作品中,不同的媒介被重新构思,再加上我五十多年的摄影经历,我明白框中的内容会如何影响观者。我会创作出一个人们相信的世界,而不是费很多口舌和笔墨拼命地去解释自己的艺术哲学。

我相信我的作品可以直击观者的大脑并迅速影响他们,在他们开口说以前就影响到他们。最好的照片永远是那种让你说不出话的照片,让你一下子沉默了的照片。这也是我对摄影和艺术的看法和哲学。艺术是通电的,艺术品应该像充满电一样辐射周围。

安:在 Shadow Chamber 的序中, Robert A. Sobieszek 说:“区分罗杰·巴伦作品中的真实和虚构基本是不可能的;区分是扮演还是真实亦如此;因此,纠结于这种区分不但毫无意义,而且完全搞错了方向。”您自己也说过,想要用语言来描述您的作品基本是不可能的。您做到了让很多人看过您的作品之后一句话也说不出来,但是那种影响能让他们不断地回想吗?

罗:如果你能用语言描述出一副照片,那很可能那个照片拍得非常差。一个能用语言或文字能够描述出来的作品意味着这个作品是大脑可以理解的作品。这种理解是一种坏事,好像侵入到你系统里的病毒,如果身体不能理解这种病毒,那么病毒就会占上风让你生病,如果身体理解了这种病毒,那么他们就会被消灭。摄影也如此,大脑不应该构建一种防御机制来抵御照片。

你也无法做到出门到外面然后创作出这种作品。十有八九的作品都不会对观者有这样的效果,他们看完了就看完了,没有任何回味。像病毒一样,强大的摄影作品可以直击大脑,因为大脑不知道如何理解它,因而就不知道如何防御它。

安:从某些角度来说,您的作品描绘了您拍摄地的本质,即探讨什么因素让南非和其他地方的美学如此不同。您不再去非洲以外的地方摄影了是真的吗?是因为您在非洲这个第二故乡之内能够拥有一生所使用的资源和灵感吗?

罗:我从1982年就不再去非洲以外的地方拍摄了。我旅行的时候甚至都不带相机,也不需要带。带手机就够了。最近有一个做摄影的朋友告诉我,说他不知道去哪里寻找灵感。我告诉他们只有一个地方,就是你的思想。你的思想就是答案。对自己的探索和发现还有相当多的地方可以去,只要知道如何到达那里就可以了。

说到底都是想象力这个因素。如果我拍不出好的照片,我不会怪别人,只能怪我自己。摄影的意义在于转换和认知。哲学家或者诗人需要到廷巴克图去满足人生目标吗?不需要,他们需要的都在自己的思想之内。每晚你至少有八个小时不受干扰地探索自己思想的最深处。

我年轻的时候用了很多年周游世界,那是我当时的工作方法。当时的状态要求我去旅行,但现在,这种冒险和探索的需求变得不实际,也没必要。随着年龄增长,我们会逐渐适应,会寻找新的方法去探索和创作。自己的失败不应该怪罪于任何人,只能怪自己。

没人可以像我一样做摄影。如果你看过我的视频作品,你可能会觉得南非是一个糟糕的、可怕的、疯狂的地方,但你看到的是罗杰·巴伦的世界。相机对于摄影师来说,就如同画笔之于画家、笔之于诗人。很多人认为相机是记录客观的载体,但我觉得相机是一种转换器。

安:像 Stanley 和 Stefanus, 您经常和他们合作拍摄。您在 Outland 期间是不是和很多人建立了持续的关系?

罗:就在我们采访期间,你可能刚才也听到了手机信号的干扰,至少有10分钟。这些电话来自十多个人,都是我在过去二十多年期间有过合作的人。所以,在我的作品中不和他们有长久的合作关系是不可能的;有些人我见的多一些,有的人已经去世了、失踪了,有些我主动和他们联系。有些人又重新出现在作品中,但通常都没有。在这样的合作中,是需要一定的投入的。比如说,我认识的一些人最近刚刚去世,他们让我来报销葬礼的费用,你想象不到我会经常收到这样的请求。这种持续的联系无休止,无论白天还是晚上都不断有人联系我。

安:Outland 的这个词是南非荷兰语的词还是您自己创造的?

罗: Outland 不是南非荷兰语的词,也不是从南非荷兰语 Uitlander 演化来得。我造了这个词来描述社会边缘的那种状态。

安:您在拍摄 Shadow Chamber期间发现了 Asylum of the Birds (2014) (意:鸟的疯人院)的拍摄地。是有人为您推荐了这个在约翰内斯堡的地点还是您自己无意发现的?那件房子非常契合您的作品:社会的边缘人,生活在被称之为“黑暗”的临时居所,周围有动物和鸟类。

罗:在拍摄 Shadow Chamber 期间,那个疯人院里是有人住的,有人告诉了我然后我特意去看了一下。

我一直对动物很感兴趣,多年以来,人类精神和动物精神之间的联系一直贯穿着我的作品。并且,在那个疯人院里人类和鸟类非常紧密地生活在一起,这让我能够运用一种隐喻,这种隐喻是在其他地方所不能够体现出来的。

罗杰·巴伦的作品 Asylum of the Birds 全部在约翰内斯堡郊区的一间房子内拍摄,而这间房子和地点是高度机密。关于他的新摄影集,罗杰·巴伦与导演 Ben Crossman 合作拍摄了一部在心理上极具震撼的作品,这部作品沿袭了罗杰·巴伦的一贯风格,并首次以视频的形式和大家见面。观看视频请点击这里。

安:您说过在拍摄精神病院期间,鸟的紧张的氛围让照片更好,您觉得这个想法在您其他的拍摄过程中也存在吗?是否在自然环境中的拍摄、远离摄影棚的拍摄会产生更多的不可预知性?

罗:这是很重要的一点。我觉得当人们把图像当做决定性瞬间时,摄影本身具有很强的感染力,具有一种不可重复的特殊个体。这种摄影的质感来自于布列松的艺术哲学的影响。对于在六七十年代开始街头摄影的我来说,这种图像的本质深深地影响了我的作品。我从一个拍摄黑白作品的摄影师变成了一个艺术家。

这种概念对我的作品来说一直是一个极其关键的因素。紧张的鸟到处飞事实上提供了一个非常好的机会让我能够拍摄出这样的作品。整个系列中的很多照片都依赖于鸟在500分之一秒之中的的运动。这种创作方法是无以伦比的。很多照片中,鸟的飞翔速度非常快,但镜头还是捕捉到了。照片之所以好,是因为我能够捕捉这样精确而转瞬即逝的瞬间。如果你把这种运动拿走,那么它就变成了一个普通的装置摄影,和很多艺术家做的事情一样了。

这种通过时间的运动是拍摄好作品的精髓。很多人不明白这有多难,甚至很多摄影师永远也达不到这样的状态。搭建一个装置并拍摄很容易,因为你可以随时测试自己的想法,但你需要不断拓宽边界,让自己的作品达到下一个层次。照片的影响力取决于你捕捉关键瞬间的能力,并且是别人无法复制的能力。

安:您的系列作品经常要花费数年去整理完成,我们能否说是因为在拍摄的过程中审美风格在不断的演变或者是关键的那一张图片还没有从整体的系列中出现?

罗:每个系列大概花费我五六年的时间。开始的时候,我不知道作品会超什么样的方向发展,因为最初的想法很难用语言来描述,是以过程为导向的。就像泥塑一样,你在受众把泥巴捏成各种形状,不断调整大小,深化细节,调整手法等等。最终的目标是在创作的过程中产生的。

我所有的系列作品都有一个共同点,就是每个系列都要经历不同的阶段。比如某个作品系列,是关于鸟的,但如果你按时间书序来整理作品的话,你就会发现一些共性。随着时间的推移,作品在逐步蜕变。

安:Ninja 和 Yolandi (说唱组合Die Antwoord 成员) 在2005年主动找到您,但这离你们共同合作还早了很长时间。这个说唱组合说,他们的审美风格和美学深受您作品的影响,并且,Die Antwoord 就是在您的艺术风格下孕育诞生的。您在创作过程中的哪些方法让作品显得不同?这次合作是一次共同协作的吗?对于 MV, 您是否和对同期出版的摄影作品一样满意呢?您是否觉得摄影作品更能表达您的艺术创作?

罗:当这个说唱二人组找到我的时候,那是2005年,他们说看到我作品时就决定放弃自己的风格和审美。他们非常喜欢我的作品,并且用了一年的时间重新定位他们的音乐风格。

我们就合作的可能性讨论了非常长的时间。在2011年以前,终于决定要合作的时候,他们已经在自己的表演中融入了一些我的作品。我们决定一起制作 I Fink U Freeky (2013) 的 MV, 总共拍摄了5天。拍摄之前我没有任何的期待,因为我从来没有拍摄过 MV, 我负责所有的场景搭建并且像一个助理导演一样在工作。

这个 MV 的成功是让我极其出乎意料的,到现在已经有八千万的点击率,这极大地拓宽了我的艺术领域,让更多的没看过我摄影作品的人对我有了认识,

除了让几千万人看到了我的名字和作品(这当然很吸引人)以外,与 Die Antwoord 的合作最重要的一点是让我明白了当今社会视频的重要性。所以我开始制作我自己的视频作品,不是为了给自己的摄影作品做广告,而是和摄影平行进行。

罗杰·巴伦在之前的采访中说过,“人们本能地更容易受到音乐的影响,而不是摄影。音乐如同猛兽一般擒住人们并让人们忘掉自我。I Fink U Freeky 就是一种证明,证明了音乐的力量、媒介的力量、以及人们与音乐的关系。它和摄影是很不同的,MV 有一些深邃的内涵,既有搞笑的,也有严肃的,而人们不用思考太多就能从 MV 中获取到不同层面的意义。” 点击这里观看罗杰·巴伦合作拍摄的 MV – I Fink U Freeky.

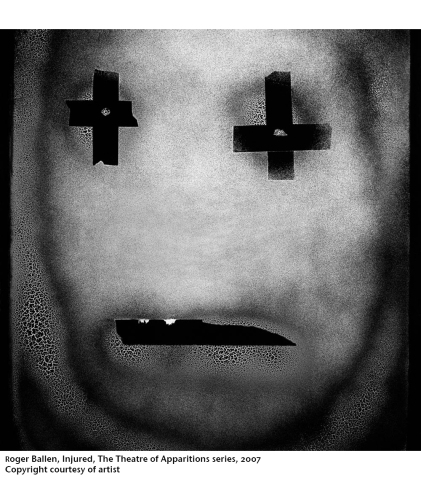

安:在您最新的系列作品 The Theater of Apparitions 中(将在2016年9月由 Thames and Hudson 出版社出版),您比以往更加模糊了摄影、绘画之间的边界。在您的新技法中,您直接在玻璃上作画,并且画完之后蚀刻掉,可以透光。这样光就可以从背面透过来形成图像。这种效果非常有力,观者直接面对雾蒙蒙的像象形文字一般的图片。我们是否可以认为这些作品是您描述一直贯穿您作品中的“影子”的另一个方面?

罗:我觉得我所有的摄影作品都以这样那样的方式呈现人类精神中的“影子”。这些影像解释了人类思维中非常深处的一些方面,这些方面很多人触碰不到。如果“影子”指的是人们精神层面中触碰不到或者害怕进入的层面的话,那么我的新作品 The Theatre of Apparitions 描述的正是这样一种状态。

这一系列我做了8年。作品创作手法比现在的任何摄影技术都难。绘出的图像有一种鬼的感觉,作品将在今年9月出版,我相信 The Theatre of Apparitions 将会非常成功,能让对摄影不了解的人更好地了解摄影,并且针对的是相对来说更有经验的读者。我对这部新作感到非常兴奋,因为对我来说,这是我创作生涯的一次大的飞跃。

安:您的作品越来越抽象,您现在是否依然觉得自己的作品处在横跨纪实与超现实之间?还是说您已经摒弃了“真实世界”,而用罗杰·巴伦的世界来取代?

罗:这个问题非常好。摄影对于转换世界有很强的依赖性。因为,我的作品似乎横跨了纪实与超现实,而从转换过的世界中所揭示出的世界正是我作品所要表达的, 也是“巴伦式的”。可以确定的是,这种过程会持续拓展到不同的方向。

罗杰巴伦刚刚在悉尼完成了新的视频作品的拍摄,随后将问世。作品在一座废弃的精神病院中完成。

版权归艺术家所有。

非常感谢罗杰·巴伦先生接受了我们的采访并与我们分享了他的摄影作品与视频作品。希望通过我们的合作能够促进中国与南非之间更强的合作关系,他首次到访中国是在1986年,去年也曾在 Photo Shanghai 期间来到上海。Arthub 期待罗杰·巴伦先生能够再度造访中国。