本周最佳 74 | 1998年后的上海当代艺术文献研究计划

《1998年后的上海当代艺术文献研究计划》将从2017年10月6日起在纽约古根海姆美术馆《1989年之后的艺术与中国——世界剧场》的文献部分展出。

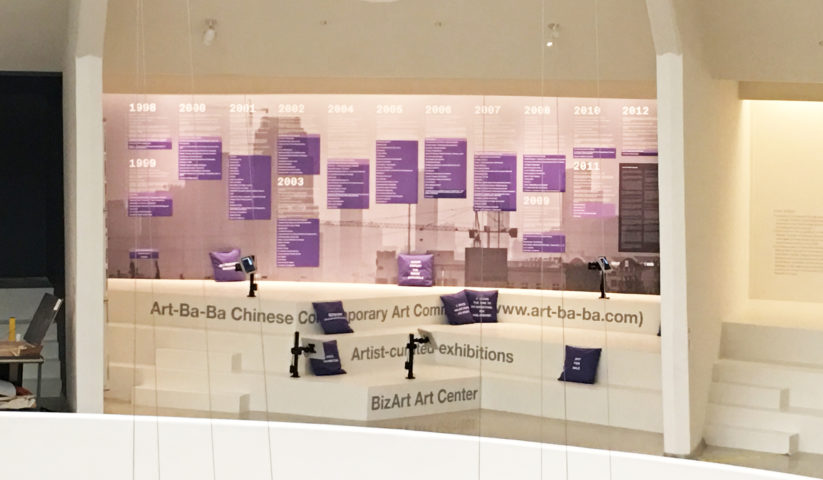

作为一个非盈利性文献项目,《1998年后的上海当代艺术文献研究计划》汇聚了一代艺术家的记忆与历史期望。本项目旨在以比翼艺术中心、艺术家策展实践和 Art-Ba-Ba 作为研究的主要对象,通过问访当事人与梳理丰富历史文献的方式,力图客观还原上海当代艺术史的部分面貌,以阐释这段历史必然性与其对当下艺术生态的复杂影响。

文献研究计划自2016年9月2日发出号召,经过一年多时间的工作,以出版物与纪录片的形式呈现。

关于出版物

文献研究计划的首本英文出版物将与《1989年之后的艺术与中国——世界剧场》展览同步推出,由意大利知名艺术出版社 MOUSSE 设计与发行。

出版物将以目录式画册的形式罗列所有相关的艺术活动,包括活动的基本信息、图片与活动介绍,为研究员与学者提供便捷的搜索途径,同时为上海当代艺术的先锋实践做出简要梳理。

纪录片部分

纪录片分为比翼艺术中心、艺术家策展实践和 Art-Ba-Ba 三个部分,围绕“1998年后的上海当代艺术生态”作整体介绍和阐述。

经过历时近一年的筹备与拍摄,纪录片将最终于古根海姆展览现场首次向公众放映,之后也将向国内各大媒体平台发放剪辑版,我们在未来也会陆续推送受访者的精选视频。

《1998年后的上海当代艺术文献研究计划》希望全面、完整地梳理这段重要却不常被述及的历史,重新审视上海及中国当代艺术发展的脉络。 这意味着这将是一个长期延续性的研究项目,研究小组成员将不断完善文献资料与重新探测这些实践的意义。我们也号召所有艺术界人士支持与持续关注本项目,文献研究计划将为大众呈现最具启发性与参照意义的鲜活个案,让过去不再只是成为历史。

项目发起人

关超群、金利萍、乐大豆、徐震

项目工作人员

陈嘉莹、陆平原、王上源、周冰心、朱煜宇

纪录片受访艺术家(部分)

飞苹果、陈晓云、关超群、何岸、劳伦斯、黄奎、黄渊清、金锋、金利萍、李雪慧、刘韡、卢杰、鲁明军、乐大豆、秦思源、沈巍巍、施勇、田霏宇、汪建伟、徐震、杨振中、赵要、朱昱、周子曦